全球环境瞬息万变。科技革命特别是信息革命,极大地推动了互联互通以及生产力的重大变革。人工智能、大数据和量子通信等信息通讯技术的发展, 正在改变我们的生活、工作以及彼此互动的方式。电池、光伏组件和电动汽车等清洁能源技术的飞速发展,甚至超过了十年前所有人的预期。这些趋势催生了全新的行业、经济发展机遇和商业模式,从根本上改变了全球发展。未来几 十年至关重要,因为新增长动能将全面取代旧动能。

中国发展日新月异。自 1978 年改革开放以来,中国 GDP 每年以近 10% 的速度增长,超过 8.5 亿人摆脱了贫困(世界银行,2020)。中国目前是全球第二大经济体,其贸易、投资、国际领导力以及中国智慧使其全球影响力不断扩大。望眼未来,中国与世界其他国家日益加深的经济联系、贸易和投资的不确定性、国内经济结构性改革等一系列变化,都为中国带来机遇与挑战。事实证明,中国在高资源消耗、高污染排放的制造业、出口和投资以及廉价劳动力驱动下实现的高增长,是不可持续的。不断下降的生产力和劳动力等结构性限制已经使中国增速放缓。中国经济长期增长也引发了体制和社会问题。短期内,中国面临着新冠肺炎疫情和贸易争端所带来的挑战。长远来看,中等收入人群不断扩大,带来对安全、健康、幸福和平等生活的更高要求,现有模式下放缓的经济增长可能无法满足其需求。向更加稳健、更可持续的发展转型将创造新的机遇。

国际国内形势正在发生巨变。在此背景下,中国政府立足于改善民生和福祉,提出新的发展观,并制定相应的政策措施。中国目前已经开始着手建设 “生态文明”,将可持续理念融入到经济社会发展当中,这种理念对中国未来的经济增长与发展起着决定性作用。在此过程中,中国政府提出“美丽中国” 倡议,在新的框架下将环境保护、生态友好型发展模式和生活方式有机地结合起来,为全球生态安全做出贡献。在稳步迈向“生态文明”的大背景下,中国碳中和目标的提出恰逢其时。作为整个发展过程中的关键一环,碳中和目标将为中国践行新的发展观提供坚实的基础。

新发展观的基础是以更绿色、更高效和可持续的 消费与生产为主要特征的可持续发展模式,帮助改善人民的生活水平并建设更健康的生态系统,共同谱写 “生态文明”。新发展观要求将当前的工作重点,从过去单一追求 GDP 增长转移到追求更全面的高质量发展。新发展观正如习近平主席所强调的,要坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。新发展观也体现在中国的“两个百年目标”中,即到 2021 年全面建成小康社会;以及到 2049 年将中国建设成 为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。新发展观着眼于建设更高质量、更开放包容、更具凝聚力的经济、政治与社会体系(见专栏 2-1)。

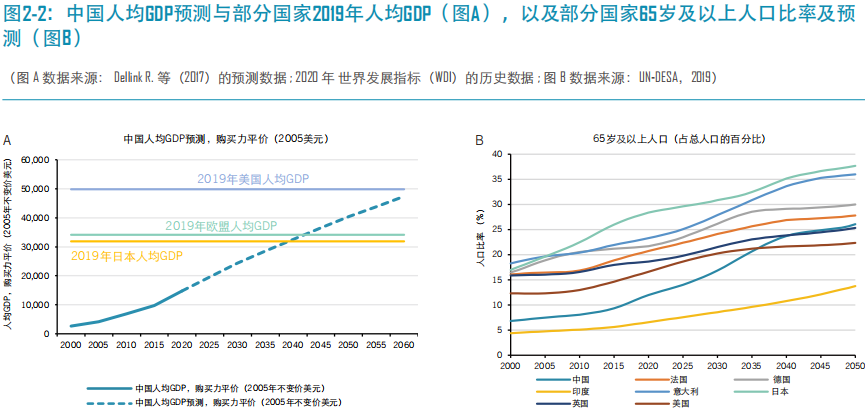

新增长路径关注的不是当今的中国,而是未来的中国,这一点至关重要。到 2060 年中国将发生翻天覆地的变化,届时,中国人民生活水平将接近当前大多数发达经济体(图 2-2A),老龄化程度加深(图 2-2B)。此外,中国城市人口将不断增加,到 2050 年中国城市化率将达到 80%(联合国经济社会事务部,2018)。

专栏2-1 构建与2060年碳中和目标相一致的2035年目标

中国现有目标和政策将服务于碳中和目标所必须的新增长路径,近期政策也反映了中国新发展目标与整体技术环境和增长战略的衔接。2020 年通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,概述 了中国未来 15 年的主要发展目标。这些目标的主要特征如下:

► 关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列;

► 基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系;

► 形成广泛的绿色生产生活方式;

► 碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现;

► 人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展;

► 加强各个领域的发展,包括但不限于经济、 卫生、人均 GDP、区际公平和技术。

总体而言,上述 2035 年目标显然与 2060 年碳中和战略一致。中国下一阶段的讨论和规划重点应放在制定相应的政策和行动上,推动当前的政策与 2035 年目标衔接,并保证转型方向与 2060 年长远目标相一致。

中国新增长路径的优势

以“生态文明”、“ 美丽中国”和碳中和目标所引领的经济转型为中国描绘了新增长路径的蓝图。新增长路径可以促进产业转型升级,提升竞争力,创造 就业机会,推动经济结构化转型,通过减少空气污染 提升公民健康,创造美好环境。

产业转型升级与提升竞争力:中国已成为全球新兴绿色技术(如光伏组件,电池和电动汽车)的领导者,并正在逐步成为 5G 技术和人工智能领域的领先国家。如果布局合理,新增长路径将加快上述新兴产业的创新与发展。对低碳技术与人才的投资,也将加速上述产业的创新与发展,从而推动全球新兴绿色经济的发展。新增长路径将巩固中国作为 21 世纪科技领域国际领先者的地位,有助于推动国内良性产业转型并提高长期的经济竞争力(见专栏 2-2)。

就业与繁荣:2060 年碳中和目标所体现的经济转型,将促进强劲的就业增长,创造普惠的经济繁荣。 目前,全球绿色经济规模可与石油天然气领域相媲美 (图 2-3A),中国在绿色能源经济领域的优势红利已显现并将加速扩大。2010-2019 年间,中国在可再生能源领域的投资额达到 8180 亿美元,成为全球最大的太阳能光伏和光热市场。2019 年,中国可再生能源领域的就业人数达到 440 万,占全球该领域就业总人数的 38%(图 2-3B)。中国在实现碳中和目标的过程中必将面临巨大挑战,需要从化石燃料为基础的经济模式过渡到低碳的经济模式(见专栏 2-3)。尽管如此,经济转型也会进一步扩大绿色经济领域的就业机会,包括电池生产、可再生能源、建筑(如既有建筑改造)及相关服务(如共享出行)(Huang 等,2020 年)。中国在关键技术领域中的领导地位将决定国际能源产业格局,也将会为中国带来强劲的就业增长并 推动产业转型升级(见专栏 2-2)。

结构性改革:碳中和目标将促进中国产业结构改革,从高污染、高碳产业模式向低碳产业转变。低碳转型将提升产业全要素生产率,改变生产方式,培育新的商业模式,从而实现结构调整、优化和升级的整体目标。

加强能源安全:作为全球最大的原油消费国之一, 中国已经在 2018 年超过美国成为全球最大的原油进口国(IEA,2020 年)。中国也是全球最大的煤炭消费国和进口国。2019 年,中国的煤炭消费量高达 28.7 亿吨标准煤,占全球煤炭消费总量的 53%,煤炭进口量占全球煤炭进口总量的 21%(IEA,2020 年)。对进口化石燃料的严重依赖削弱了中国的能源安全。碳中和目标的实现,有助于提高国内可再生能源的装机容量,减少对进口化石燃料的依赖,从而提升国家能源安全水平。

改善空气质量和人体健康:碳中和目标有助于减 少空气污染,提高公民健康水平,维护生命安全,改善自然环境。实行低碳转型战略将降低电力、工业以及建筑领域对煤炭的依赖,加速新一代低污染车辆的应用。 这些措施将大大降低细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫 (SO2)以及氮氧化物(NOx)排放所带来的健康风险。 然而,现行的空气质量标准并不足以实现保障健康的长期目标。如果将中国空气质量目标与碳中和目标所隐含的绿色发展要求相结合,将推动中国实现世卫组织最严格的空气质量标准(见专栏 2-3)。 旧的经济增长与发展模式走向终结,中国即将在新愿景的指导下开启新的发展篇章。碳中和目标是新愿景的基础,它必将促进绿色、高效、可持续的消费与生产,建设更高质量、更开放包容和更具凝聚力的经济、 政治与社会体系,推进人与自然和谐相处的生态文明。

专栏2-2 新经济领域就业

中国向低碳经济转型有助于带动多个行业的就业增长,实现普惠的经济繁荣。在转型过程中,就业机会将从化石燃料领域转向 21 世纪新兴产业。越来越多的分析强调新兴技术所带来的积极就业影响, 同时也指出由于新兴技术比传统技术更加清洁、高效,采用新技术是顺应潮流的。拥抱变化并及时作出改变的国家将有机会成为 21 世纪全球经济的领导者。

低碳领域当前就业形势。中国目前在全球绿色能源经济领域的优势红利已经显现,新的就业机会不断增加,同时这种红利会快速扩大。过去十年低碳技术以及服务领域的就业显著增长,低碳经济转型会持续带动就业。2010 年到 2019 年间,中国在可再生能源领域的投资额达到 8180 亿美元,成为全球最大的太阳能光伏和光热市场。2020 年,中国可再生能源领域的就业人数约 440 万,占全球该领域就 业总人数的 38%(IRENA,2020 年)。

实际上,中国在四大可再生能源产业的就业人数已居于全球领先地位。光伏发电、陆地及海上风力发电、水电以及太阳能供热与制冷行业的就业人数分别为 220 万、50 万、60 万和 70 万,占全球上述行业就业总人数的 59%、44%、29% 和 81%。

清洁能源领域就业的未来增长。在决定国际能源产业发展的关键技术领域,中国一直处于领先地位,这将有助于带动相关产业强劲的就业增长,创造经济产值。预计 2050 年全球可再生能源就业人数将增长四倍。在实现碳中和目标的过程中,中国将在可再生能源和储能、建筑以及相关服务如共享出 行方面创造更多的就业机会(Huang 等,2020 年)。 除了可再生能源相关行业创造的直接就业机会以外, 中国目前力推的创新以及“环境友好、低碳及循环型”战略新兴产业,如新一代通信、人工智能、先进机器人以及大数据等,不仅能创造新的就业机会, 同时也有利于绿色就业增长,推动经济结构变革, 最终实现低碳经济转型(MHRSS, 2019 年)。

配套政策。低碳经济转型对整体就业形势会产 生积极影响,但化石燃料和其他碳密集型产业短期内将出现就业机会流失。高碳就业机会流失与低碳产业和服务领域就业增长之间能否达到平衡,取决于中国所采取的具体政策措施。如果政策措施设计合理,在保持低碳经济就业增长趋势的同时,通过有针对性的政策设计将解决煤炭转型所导致的失业问题,从而实现公平合理的绿色经济转型。其他国家和地区的数据有力地证明了低碳产业与服务业领域实现公正转型与就业增长的可能性(Caldecott 等, 2017 年;Gales 和 Hölsgens 等,2017 年;Herpich 等, 2018 年)。此外,近期研究证实了绿色产业领域开展再就业培训的潜 力(OECD,2019 等;Bowen 等, 2018 年)。研究表明,如通过有针对性的配套政策管理就业转型,绿色经济领域短期内的就业增长可以实现,对工人的影响也会降到最低(Bowen 等, 2018 年)。这些配套政策包括技能提升与培训、能力建设以及职业培训计划。由于煤炭工人通常受教 育水平较低,就业选择面有限(Fei,2018 年),这 些培训计划将是中国低碳经济政策战略的重中之重。

尽管前期研究成果在一定程度上坚定了转型的信心,但我们对就业市场动态变化的认识仍比较有限,未来需要考虑到中国各地不同的实际情况, 对一揽子政策计划的就业影响进行更深入的研究, 以改善气候政策决策基础。很多研究对中国低碳经济转型所带来的就业影响做了量化分析,未来需要更多的研究与分析,用以识别影响政策效率的重要因素。

专栏2-3 健康、空气质量与气候变化协同共治

大气污染物与温室气体同根同源,温室气体减排战略有助于改善空气质量,保护公众健康,反之亦然。大气污染物与温室气体的共同排放源主要包括化石燃料燃烧、工业过程、废物处理、农业以及土地利用变化(IPCC,1990 年)等。此外,大多数大气污染物(如黑碳、硫酸盐、硝酸盐及臭氧) 也会对气候产生影响。目前全球大气气溶胶 - 辐射相互作用导致的直接辐射强迫和气溶胶总辐射强迫分别高达 -0.45(-0.95~+0.05) 瓦 / 平方米和 -0.9 (-0.95~+0.05) 瓦 / 平方米(IPCC,2014 年)。

过去十年,尽管空气质量得到明显改善,中国依然面临着空气污染与公众健康方面的挑战。尤其在未来人口老龄化的背景下,人群健康对空气污染将更为敏感。

众多研究表明,相对于单独治理温室气体或大气污染物,协同治理更为有效且成本更低(Li 等, 2019 年)。据 Nam 等 2013 年估算,如果中国在 2015- 2050 年期间以每五年 8%-10% 的速度减少 SO2 和 NOx 的排放,到 2050 年可累计减少 200 亿吨 CO2 排放量。 Tong 等学者 2020 年的一项研究指出,如果中国能切实履行国家自主贡献目标和现有的清洁空气计划, 主要大气污染物(如 SO2、NOx 、一次 PM2.5 以及挥发性有机物)排放在 2015-2030 年间将减少 29%-52%。 如果采用更严格的气候减排方案将温升控制在 2℃ 以内并采用最佳末端治理措施,到 2050 年,这些主要污染物排放将在 2030 年基础上进一步下降 36%- 61%(Tong 等,2020 年)。此外,Li 等学者在 2018 年的一项研究发现,与不采取气候减排措施相比,如实施碳定价政策并确保碳排放强度以每年 4% 的速度下降,到 2030 年,中国人口加权 PM2.5 浓度将降低 12%,与 PM2.5 污染相关的过早死亡人数将减少 9.4 万人。Li 等人在 2019 年发表的一项研究指出,如果将 2℃情景下的能源转型措施与最佳末端治理措施相结合,可将 2050 年中国人口加权 PM2.5 浓度降至约 16μg/ m3 。最新研究发现(Cheng 等,2020 年),现行的大气污染末端治理措施对 2030 年后空气质量的改善作用非常有限。只有将更严格的气候减排目标与末端治理措施相结合,中国的 PM2.5 污染水平才能在 2050 年达到或低于世卫组织标准(年均浓度 10μg/m3 )。

燃煤电厂是中国大气污染物和碳排放的主要来源。电力部门的大气污染与碳排放协同治理工作, 需要聚焦于低碳结构调整和发电效率提升两个方面。 在大幅增加可再生能源发电比例的同时,提升现有 设备的效率并关闭落后电厂,从而切实降低电力行业煤耗。研究表明这些措施将有助于改善空气质量, 减少碳排放。Yang 等学者发现,如果 2030 年中国光伏装机达到 4 亿千瓦,将减少 4.2% 的 CO2 排放量和 1.2% 的空气污染相关过早死亡。Lu 等学者于 2019 年发表的一项研究认为,中国如果将 10500 亿千瓦时的煤炭发电量替换为生物质与煤共气化及碳捕集技术 (CBECCS),CO2 与 PM2.5 排放将在 2015 年基础上分别下降 9.3% 和 12%。关闭小型以及低效机组有助于提升电力行业能效,减少排放。2030 年将大型机组(装机容量大于 600 兆瓦)的占比提高到 80%,可分别减少电力行业 25% 和 5% 的 CO2 和 SO2 排放(Tong 等, 2018 年)。

工业部门在碳减排与大气污染防治方面也发挥 着关键作用。工业部门的协同治理措施主要包括: 技术升级提高能效、减少化石燃料使用、增加低碳能源比例等。以钢铁行业为例,研究发现 , 在 2030 年钢铁需求为 6.4 亿吨的情景下,如果将废钢利用率提高 50%,可额外利用废钢 1.9 亿吨,并分别减少 CO2 、SO2、NOx 和 PM10 排放 6770 万吨、11 万吨、2 万 吨和 3 万吨。这些减排将进一步减少空气污染相关过早死亡 3-7 万人,减少经济损失 3.86-8.53 亿美元 (Ma 等,2016 年)。

随着汽车保有量的快速增长,交通领域能源消耗大幅增加,空气污染物与温室气体排放也因此上升。能源效率提升、低碳燃料替代及交通模式转型 是交通领域实现 CO2 与污染物协同减排的主要措施。 Liu 等于 2018 年发表的一项研究指出,到 2050 年,提高能效的措施可降低交通部门 38% 的 CO2 排放,增加电动汽车的措施可降低 35% 的 CO2 排放。两项措施将分别减少与空气相关的过早死亡病例 12 万人和 10.2 万人(Liu 等,2018 年)。

随着人民生活水平不断改善,住宅服务标准日益提高,相应的环境压力也因此增加。在中国广大农村和城市地区,利用电网供电、建筑光伏一体化 (BIPV)和新型生物质能等清洁低碳技术替代散煤, 有助于协同降低室内外空气污染及 CO2 排放。基于成本效益分析方法的研究表明,减少住宅建筑领域煤炭以及传统生物燃料的使用,可大幅改善空气质量,减少相关健康影响,并协同减少碳排放。Liu 等 2019 年的研究发现,在住宅领域使用清洁燃料可减少室外空气污染相关的死亡人数 4%,而室内空气污染相关的健康效益则更为显著,相对于基准线可减少 31% 的死亡人数(Liu 等,2018 年)。

![]()

上海沐睿环境有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn

详情咨询info@murqa.com